Creado el

19/5/2018.

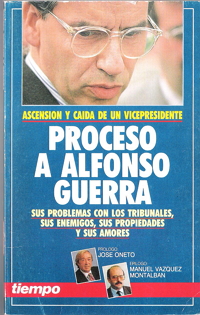

Alfonso Guerra: el rostro del PSOE

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

Epílogo del libro Proceso a Alfonso Guerra, publicado junto a la revista TIEMPO. Número desconocido, depósito legal de 1991

|

1982. El PSOE acaba de ganar las elecciones por mayoría absoluta y en la pantalla de televisión aparece un Alfonso Guerra sonriente, con la geografía del rostro mefistofélica y una relajada sensación de victoria en toda la angulosa figura. Estoy en la sala de estar de un balneario y a mi lado una dama se pone histérica y grita: ¡Afganistán!, ¡Afganistán!. Para la dama, Alfonso Guerra era casi el ejército soviético entrando en Madrid, y la victoria del PSOE aparecía como el preludio de un grave enrojecimiento de España. Ocho años después estoy casi convencido de que aquella dama o ya ha votado o bien podría votar al PSOE en cualquier convocatoria electoral. Los agravios que hoy le suscitaría la imagen de Guerra no pertenecerían al territorio de las premoniciones revolucionarias, sino a todo lo relacionado con el escándalo Juan Guerra y a las especulaciones sobre los niveles de riqueza de Alfonso Guerra y sus hermanos.

En ocho años, Alfonso Guerra ha cambiado de imagen. Entró en el primer gobierno socialista como un joven político jacobino, expresión de la radicalidad socialista prudentemente ensamblada con la moderación de Felipe González. Antes del Referendum de la OTAN tuve ocasión de entrevistarle para Almuerzos con gente inquietante y aceptó que había un cierto cálculo en esa división de papeles con Felipe González, como la había en la socialdemocracia alemana entre el «historicista» Brandt y el a veces insultantemente pragmático, Helmut Smichdt. Era un Alfonso Guerra que aún conservaba la coquetería de la radicalidad y no quiso pronunciarse a favor del ingreso en la OTAN, pronunciamiento que haría en las últimas horas previas a aquella gran mascarada y a contracorazón.

Pero fueron precisamente concesiones de este tipo las que esfumaron el retrato original. Cada sapo tragado le alteraba una facción. Reconversión industrial. Hegemonía de la política económica de la «beautiful people», Otan. 14-D... Cuando llegó el escándalo Juan Guerra, Alfonso ya no era el que había sido. Ya no conservaba el don de ambigüedad, sino el de la obviedad de un político de estado, disciplinadamente supeditado a las líneas maestras de una política en gran parte dictada por determinantes centros internacionales, así en lo económico como en lo estratégico, así en Bonn como en Washington.

El Alfonso Guerra del 14-D ya no cuenta con el respaldo de aquellos ugetistas que le habían visto como el heredero de la tradición obrerista de Largo Caballero, ni el de la izquierda del partido que confiaba en su calidad de valedor frente a las intenciones políticas de la «derecha» enquistada en los ministerios económicos. Pero el vicepresidente de gobierno prepara una operación de reconquista de imagen que fundamenta en mecanismos que conoce bien y que tienden a crear una espectativa cultural de largo alcance, por encima de la política chata de todos los días.

Es el mismo Alfonso Guerra acorralado por las servidumbres de una política consensuada con los poderes fácticos, nacionales e internacionales, el que pone en marcha el Programa 2000 en un intento de aglutinar a la inteligencia de izquierda de España, en un esfuerzo por prefigurar la estrategia socialista para el próximo siglo. Consciente de lo que perdía día a día, Guerra soñaba en la posibilidad de aprehender las claves del futuro y emerger más tarde al frente de un proyecto socialista depurado de las gangas y factualidades del siglo XX. En diálogo con máximos responsables del Programa 2000, no era difícil escuchar afirmaciones tales como que era más ambicioso y radical que todo el esfuerzo de reflexión y adaptación emprendido por Lafontaine en el seno de la SPD y que Alfonso Guerra era el valedor e impulsor indiscutible de ese gran logro de resituación del conocimiento socialista.

En el momento en que el Programa 2000 iba a emerger, rodeado de padrinos ilustres de la izquierda europea, en el contexto del humdimiento de lo que quedaba, muy poco ciertamente, de la espectativa histórica de los países de socialismo real, el escándalo Juan Guerra irrumpe en la anatomía física y política de Alfonso como un torpedo bajo la línea de flotación.

Era la imagen esencial de Alfonso, la armonía fundamental del rostro menos coyuntural del PSOE, la que resultaba afectada por una mancha del más original pecado de todo poder: la sospecha de que conduce a la acumulación de riquezas materiales. Que aquel austero hijo de una familia proletaria, flagelador de la escala de valores de la burguesía, constante proclamador de que deseaba ir siempre ligero de equipaje, desafecto a los bienes de la tierra, aparecía contaminado por un escándalo económico, en el que era difícil deslindar dos tolerancias complementarias: la dedicada a permitir que los partidos con poder de gestión recauden fondos mediante «mordidas» más o menos legitimadas, y la de utilizar para este empeño a intermediarios que también acaban por enriquecerse acumulando comisiones ocultas y ennegrecidas.

¿Cómo fue posible que Alfonso Guerra se permitiera el desliz de que su hermano, o sus hermanos, actuarán como testaferros en operaciones habituales en los sistemas recaudatorios de los partidos democráticos a la europea? Este será para siempre un secreto más de un sumario moral que sólo Alfonso Guerra está en condiciones de desvelar, aunque por los rasgos personales y sociales del personaje se puede llegar a presumir que sobrestimó su propia capacidad de autocontrol moral a distancia y que dejó hacer, dejó pasar desde la creencia de que su propia moralidad legitimaba la operación. De ahí que sus primeras reacciones indignadas salieran al paso de las acusaciones de la derecha política y periodística, acusándola de farisaica y de estar molesta porque había perdido territorios de poder que ahora estaban en manos de la izquierda. Era una lógica peligrosa.

Cierto que la derecha española aún no ha digerido que «esos» estén gobernando donde ella ha permanecido casi sin tregua a lo largo de los siglos, desde los tiempos del Cardenal Cisneros. Pero detrás de la constatación de este agravio ¿no quedaba claro que se justificaba indirectamente que la izquierda también tenía derecho a gozar de las prebendas que tradicionalmente habían pertenecido a la derecha?

La situación recuerda esa secuencia de ¡Viva Zapata! de Kazan, en el que los campesinos amigos de Emiliano van a la capital a contarle que su hermano les está quitando las tierras y las mujeres. Zapata hace justicia, pero en el fondo tiene una gran capacidad de comprensión por todas las hambres atrasadas de su hermano y por un cierto derecho de conquista que le da el haber luchado desde el primer momento por la revolución.

Lo cierto es que Alfonso Guerra responde al escándalo de «los Guerra», con una colección completa de dossiers en una mano y con la otra adosada sobre el pecho para emprender una veloz, punteada retirada hacia las estancias íntimas, donde cada vez se le irá agriando más el gesto, acentuándosele la angulosidad de las cejas, la delgadez de una figura que tal vez quisiera fundirse hasta hacerse invisible.

El Alfonso Guerra de los últimos meses se había convertido en un personaje de cómic, con la agraviada perversidad en las encías y los ojos oceánicos de un náufrago en la autodestrucción. Ni era útil como valedor del PSOE ante el gobierno, ni a la inversa, y públicamente sólo servía como muñeco de pim, pam, pum, para una agresividad social generalizada, de la que sólo se salvaba en cuanto se refugiaba tras los muros de la fortaleza del Partido Organización. El efecto mágico de la pareja complementaria Ginger y Fred, Guerra y González, se había perdido y políticos o parapolíticos próximos a Felipe González se permitieron criticar públicamente al vicepresidente, libertad sin duda concedida, explícita o implícitamente, por el jefe de gobierno. Las distancias que Felipe González ha marcado con respecto a Alfonso Guerra desde el pasado verano hasta la dimisión actual, sólo admiten una duda: o han sido pactadas con el propio Guerra o forman parte de una operación de salvación de la credibilidad de González en la que descansa buena parte de la credibilidad electoral del PSOE.

La dimisión aceptada y el retorno pleno de Guerra al control del partido han tenido dos respuestas sociales subjetivadas. Los que quieren contemplar la operación como una demostración del principio del fin de Guerra, y por extensión de Felipe González, y los que consideran que Guerra va a tener más poder que nunca porque desde el partido convertirá al Gobierno en su prisionero. Creo que Guerra necesita reideologizar un partido plagado de intereses creados y de socialistas post 1975 y post 1982, y que esa reideologización irá dialécticamente trabada con una depuración de personas, actitudes y responsabilidades para vertebrar un partido capaz de hacer frente a deterioros electorales sucesivos que, de momento, no van a ser aprovechados por una oposición plenamente alternativa.

Guerra quiere preparar un partido. con la suficiente coherencia como para gobernar en coalición, sin perder la cara. Pero si quiere que un colectivo orgánico no pierda la cara, lo primero que debe conseguir es componer él mismo un rostro que ya no será el de aquel joven jacobino que calificaba a Soledad Becerril de Carlos II vestido de muñeca de Mariquita Pérez, ni el de aquel moralista agraviado porque le echaban en cara el Mystere o las cuentas secretas de su hermano.

Buen actor, Guerra ensaya ante el espejo otra vez el rostro del Gran Urdidor, aquel rostro casi adolescente con el que montaba compañías de teatro, librerías precarias, revistas de poesía o congresos socialistas destinados a convertir lo que casi era una secta de teósofos y vegetarianos, es un decir, en un partido necesario para los altos intereses de la transición. Poco a poco Guerra, ante el espejo indispensable para los buenos actores feos, compone el rostro del Programa 2000. El Programa 2000, soy yo. Aplausos. Telón.